政策保有株式【原則1-4】

(1)保有に係る方針

政策保有株式は、保有に伴うリスクが有益性に見合っているか等を具体的に精査して、取引関係の維持・強化等の目的で、必要最小限の株式を保有します。保有意義が乏しいと判断される銘柄は市場への影響やその他考慮すべき事情にも配慮しつつ売却を検討することを基本的な方針としています。

(2)政策保有株式の合理性の検証

政策保有株式について、当社の成長に必要かどうか、取得目的の達成状況や取得時以降の採算性の変化を定期的に確認しています。

また、減損等リスク管理の面において継続保有の合理性について検証しモニタリングしています。その結果を、定期的に取締役会に報告しています。

(3)議決権行使の方針

政策保有株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合し、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかなどを定性的かつ総合的に勘案し判断して行っています。株主価値を毀損するような議案については、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。

関連当事者間の取引【原則1-7】

当社では、取締役・執行役員及び取締役・執行役員が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。

当社は、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しています。

中核人材の登用等における多様性の確保【補充原則2-4-1】

当社では、「人事ポリシー」として「バックグラウンドに関わらず “人”の可能性を信じ 誠実に働く人を大切にする 志をもって努力する人に挑戦する機会を与え 多様な人財登用と多様な働き方を実現していく」を掲げています。

多様な視点や価値観をもつ人財を採用し、人財育成を進め、様々なポジションへ登用することで、一人ひとりの特性や能力に適した労働環境を実現しています。

なお、各種制度の目標値とその状況および採用・人財育成・社内環境整備等の方針とその実施状況は、各種の報告書として開示してまいります。

<多様な働き方>

「多様な働き方規程」を策定し、育児・介護休業などの法定対応に加え、在宅勤務などの独自制度による多様な働き方を推進し、柔軟性のある働き方を実現するとともに、公私のメリハリのある生産性の向上を目指しています。

<女性活躍促進>

「Lキャリア推進室」を推進組織として設け、当社の女性活躍促進計画にもとづき、全社横断的な推進施策を進めております。

<外国籍社員>

グローバルビジネス統括部を中心に、幅広い事業領域で外国籍社員が活躍しており、今後も積極的な採用・登用を進めてまいります。

<中途採用者>

経営層の半数程度が中途採用者で構成されており、今後も積極的に中途採用を継続してまいります。

<若手・シニア>

高卒を含む新卒採用と、未経験者を含む若手の中途採用を積極的に進め、能力に準じた基礎教育とOJT等による人財育成に注力し、新卒の場合でも概ね1年半で専門職に就いています。また、定年後もシニア社員として継続雇用を行っています。

<障がい者>

特例子会社「富士ソフト企画株式会社」にて、「自立と貢献」「生涯働ける会社」を経営理念に掲げ、身体・知的・精神等の障害区分を問わない障がい者を雇用し、当社グループ各社の様々な分野で活躍しています。

<多様なキャリアプラン>

マネジメント職階によるキャリアアップに加え、様々な業種・分野・技術の専門性を有する社員をスペシャリスト(SP)やプロジェクトマネージャ(PM)として認定し、役員クラス待遇までのキャリアアップの道を用意し、一人ひとりが自身の求めるキャリア形成を多様に実現可能です。

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮【原則2-6】

当社は、富士ソフト企業年金基金を通じて、以下のとおり企業年金の積立金の運用を行っています。

・企業年金基金に対して、会社からは企業年金の運用に適切な資質をもった人財を代議員として選出しています。

・企業年金の運用に関して、基金の加入員等に対する年金給付及びー時金たる給付の支払いを将来にわたり確実に行うことを目的とし、必要とされる総合収益(トータル・リターン)を長期的に確保することを目指し、資産運用委員会での意見を踏まえて、代議員会で決定しています。

・そのほか、資産運用委員会を設置し、運用方針や運用機関の評価などを審議することで、企業年金の適切な運用を図っております。

情報開示の充実【原則3-1】

(1)会社の経営理念や経営戦略、経営計画

経営理念や経営戦略、中長期経営計画を当社ウェブサイト、決算説明資料にて開示しています。

https://www.fsi.co.jp/ir/management/index.html

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

「1.基本的な考え方」をご参照下さい。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示しています。

(4)経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補の指名の方針と手続

執行役員の選解任と取締役の指名に当たっては、議長が社外取締役で過半数の社外取締役により構成される指名委員会にて「役員人事基準」の定めに則り事前に審議しています。監査役候補の指名にあたっては、監査役会の同意を得ることとしています。

(5)取締役・監査役の選解任・指名にあたっての個々の説明

個々の選解任・指名に関する情報については、当社ウェブサイトにおいて公表しております株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載のとおりです。

https://www.fsi.co.jp/ir/soukai/meeting.html

サステナビリティについての取組み等【補充原則3-1-3】

当社は、創業の精神や企業理念、行動原則をまとめた「富士ソフトの精神」を活動の根底に置き、「もっと社会に役立つ。もっとお客様に喜んでいただける。もっと地球に優しい企業グループ。そして「ゆとりとやりがい」」を基本方針として、中期方針「 ICT の発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目指し、事業活動を行っております。

この基本方針には、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを包含しており、これからも社会と協調しながら、事業活動を通じて、持続可能な地球と社会の発展に貢献してまいります。その取り組み内容は各種報告書にて開示しています。

また、人的資本・知的財産への投資については、毎年一定水準額の投資を行い中長期的な競争力及び付加価値向上を図っています。

当社のサステナビリティの取り組みおよび、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイトに公開しています。

URL:

https://www.fsi.co.jp/csr/

URL:

https://www.fsi.co.jp/csr/tcfd.html

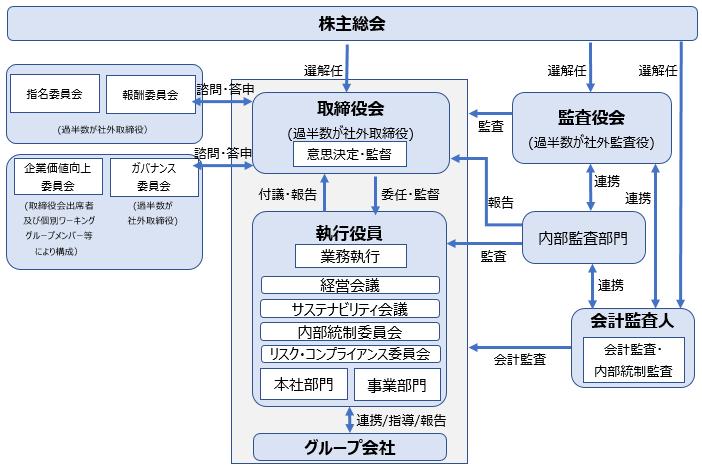

業務執行責任の明確化、経営監督機能強化等を図るため、執行役員制度を導入し、法令又は定款上、取締役会が決議しなければならない事項及び「取締役会規程」に定める重要な執行案件を除き、取締役会は、経営会議及び担当執行役員に業務執行の決定権を委任しています。

独立社外取締役の有効活用【原則4-8】

当社では、取締役の内、過半数の独立社外取締役を選任しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な立場での意見を活発に述べることで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。

独立社外取締役の独立性基準及び資質【原則4-9】

当社では、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を独立社外取締役として指定することとしています。

任意の諮問委員会の設置【補充原則4-10-1】

指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会は議長が社外取締役で過半数の社外役員により構成され、独立性を確保した委員会としています。取締役会の諮問機関として、指名委員会は取締役・執行役員の指名(後継者計画を含む)等、報酬委員会は取締役・執行役員の報酬等、ガバナンス委員会は、ガバナンスに関する諸課題について独立性・客観性をもって審議し、その結果を取締役会に報告しています。

取締役会は、該当する議案について、各委員会の答申内容を確認して決議することとしています。

取締役の選任に関する方針・手続き【補充原則4-11-1】

当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、企業経営、経営管理、業界知見、営業、財務/会計、法務、資本市場等に精通した人財を、多様性や規模などの取締役会全体のバランスを考慮した上で、取締役・監査役として配置しています。取締役及び監査役のスキルマトリクスは以下の通りです。

当社では、社外取締役・監査役の、他の上場会社の役員兼任及び他の職業に従事することに関しては取締役会の報告事項としています。

その他の取締役に関しては、非上場会社も含めて他社役員の兼務及び他の職業に従事することは取締役会の決議事項とし、当社の業務執行に支障のない範囲で承認することとしています。

取締役会で決議・報告した取締役・監査役の兼任状況は、株主総会招集ご通知の事業報告に記載しています。

https://www.fsi.co.jp/ir/soukai/meeting.html

当社は、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を目的に、取締役会実効性評価を年に1度実施しており、抽出された課題を踏まえて、継続的な取締役会の改善に取り組んでおります。

本評価の実施に際しては、全取締役・監査役を対象に「取締役会の構成と運営」「経営戦略と事業戦略」「企業倫理とリスク管理」「経営陣の評価と報酬」「株主等との対話」「各種委員会」の各項目に関するアンケート調査を行い(実施期間:2025年1月7日~2025年1月21日)、集計・分析結果を取締役会に報告しています。

評価の結果、取締役会および各委員会は有効に機能しており、特に各委員会の機能の発揮や、社外取締役含めた多様なメンバーの貢献等が当社の強みとして確認されました。

また、取締役会の適正な規模、CEOサクセッションプラン、取締役会の議題・時間配分については、今後もより一層取締役会で議論を行い、更なる改善に向けて引き続き取り組んでいくことが確認されました。

取締役・監査役のトレーニング【補充原則4-14-2】

業務執行取締役は、定期的に経営課題をテーマとしたディスカッションや外部見識者を招いた勉強会等を適宜実施しており、また、社外取締役・社外監査役に対しては、就任時に当社事業に関する基本的事項の説明、就任後は、定期的な代表取締役とのミーティングや、社内重要会議に出席している常勤監査役からの情報連携、事業計画の発表会等の重要な社内イベントへの参加の機会の提供等によりその役割・責務を適切に果たすための知識等の習得に必要な体制や環境を整備しています。

株主との建設的な対話に関する方針【原則5-1】

当社は、株主または投資家からの対話の申込みに対しては、IR担当役員を選任し、役員、広報部門、財務・経理部門、総務部門、その他関係部門が合理的な範囲で一定の基準に基づき、連携して対応を行っています。

機関投資家に対しては、決算説明会を四半期に1回開催するとともに、当社ウェブサイトにおいて決算関連資料を開示しています。また個人投資家向けの窓口を当社ウェブサイトに設置しており、株主との建設的な対話ができるよう、環境を整備しています。

個別面談の申込みがあった場合は適宜対応を実施しています。株主や投資家との対話内容は、必要に応じ、取締役会にフィードバックしています。

株主や投資家との対話において、インサイダー情報を伝達することはなく、フェア・ディスクロージャー・ルールに則り適切に管理しています。

経営戦略や経営計画の策定・公表【原則5-2】

![コーポレート・ガバナンスに関する報告書[PDF]](/company/img/7/coporate_governance_20250428.jpg)