インフラエンジニアの蒋です。AWSなどのパブリッククラウドにおいては、導入や運用支援に携わっており、システムの安定稼働とセキュリティ強化に注力しています。

2024年12月2日から6日にかけてラスベガスで開催された、「AWS re:Invent 2024」に現地参加してきました。AWSの新しいVMwareサービスであるAmazon Elastic VMware Service(Amazon EVS)が、セッションとして初めて紹介されました。

本コラムでは、現時点で発表されているAmazon EVSのサービス概要をお届けします。(2024年12月時点のAmazon EVSはプレビュー版です。GA版では内容が大きく変わる可能性があります)

セッションタイトル:

Amazon Elastic VMware Service:Start your modernization journey with AWS(MAM119)

登壇者:

Aarthi Raju、Andy Reedy

セッション概要:

Amazon EVSを活用してVMwareワークロードをAWSクラウド上でシームレスにモダナイズする方法や、既存のVCFツールを最大限に活用するデプロイ手法を学ぶ

Amazon EVSはなぜ生まれたのか?

2024年5月、Broadcom社のリセラープログラム変更により、Amazon Web Services(AWS)社 によるVMware Cloud on AWS(VMC on AWS)の販売が終了して以降、このサービスのリリースが待ち望まれていました。

ユーザー側も、AWS社によるVMC on AWSの販売が終了したことで、サポート体制などに不安を覚えていたことは否めません。また、VMC on AWSはフルマネージドサービスであり、柔軟性や制御の観点から一定のデメリットがあることは認識されていました。そのため、改めて、VMwareワークロードをAWS上でシームレスに運用できる信頼性の高いサービスが求められていたのです。

Amazon EVSは、これらの声に応える形で誕生した新たなマネージドサービスです。現Broadcom社のサービスではなく、AWS社の自社サービスとして提供されるため、AWS社が今後より力を注いでいくことは明白でしょう。

Amazon EVSの特徴

セッションは、Andy Reedyがスピーカー役としてスタート。彼はAarthi Rajuとともに約10年間、VMwareやAWSの業務に携わっており、現在はAmazon EVSの開発に関わっているとのこと。曰く、「この新サービスについて、開発チームはVMwareワークロードを動かすための最良の場所に仕立てるつもり」だとして、試行錯誤の日々を送っているそうです。

Amazon EVSは、AWS環境でVMwareワークロードを実行できるサービスとして、オンプレミス環境からパブリッククラウド環境への移行が容易になったり、自社環境で長年培ってきたVMwareの運用ノウハウを活かせたりする点は、VMC on AWSと同様です。

最大の特徴は、セルフマネージド型で自らVMware環境に管理者権限で操作できることです。この点がVMC on AWSとの違いでもあります。前述の通り、VMC on AWSなどのフルマネージドクラウドサービスは、あくまで委譲されたアクセス権限で、フルアクセスではないため、運用のハードルが上がるのがデメリットでもあります。

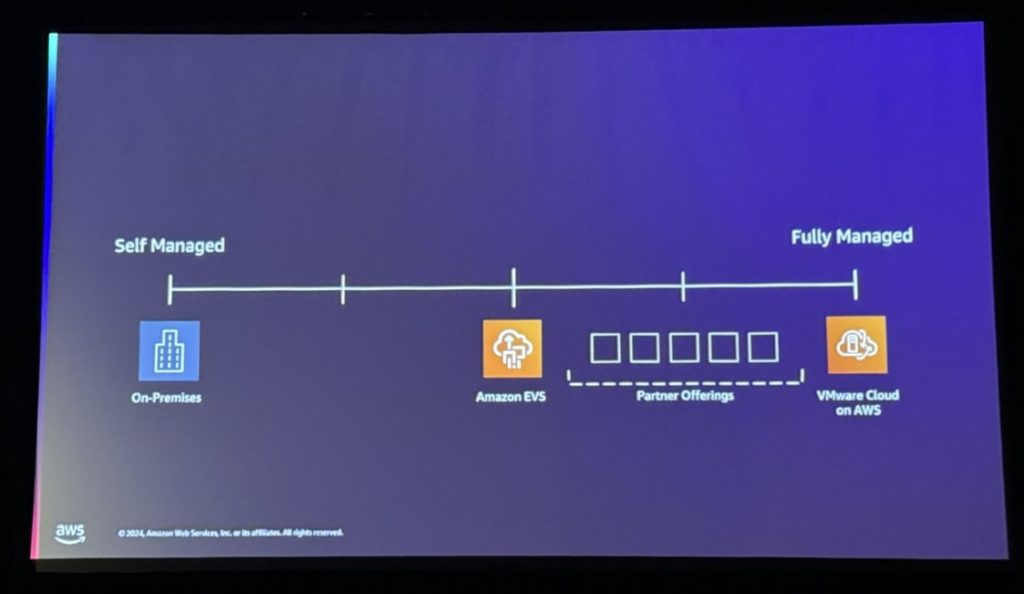

Amazon EVSは、オンプレミス環境とVMware Cloud on AWSサービスの特性を組み合わせた、中間的な位置付けのサービスと言えます。(下図参考)

Amazon EVSの構成概要

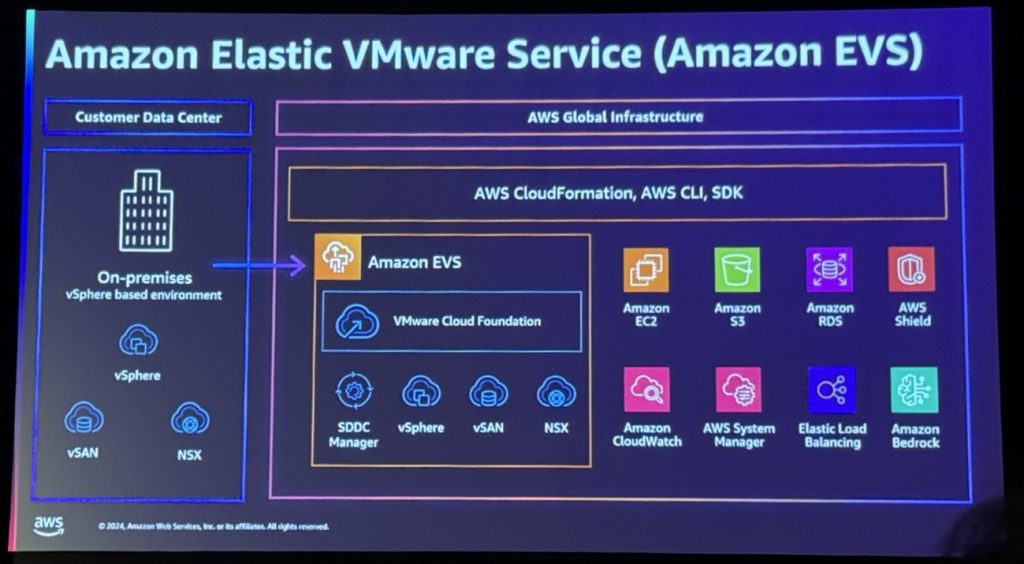

Amazon EVSの構成概要は、下図の通りです。200超のAWSサービスとの連携を予定しているとのこと。期待が膨らみます。

ライセンスは、現段階ではBroadcom側で購入したVMware Cloud Foundation(VCF)ライセンスをAmazon EVSに持ち込む必要があります。そのため、Amazon EVSの利用を希望する場合は、既存のVCFライセンスを保有していることが前提となります。

セッションで語られた内容では、「将来的には、VMwareライセンス費用とAWSのインフラ利用費を一括でパッケージ化した料金モデルの提供」を検討しているようです。これが実現すると、新たにライセンスを持ち込む必要がなくなり、初めてAmazon EVSを利用するユーザーでも、よりスムーズに導入できるようになります。

ストレージは現時点でvSANのみに対応。サードパーティーストレージへの連携も検討中のようですが、ユーザーからのフィードバックも必要といったところでしょうか。どんどんフィードバックしていきたいと思います。

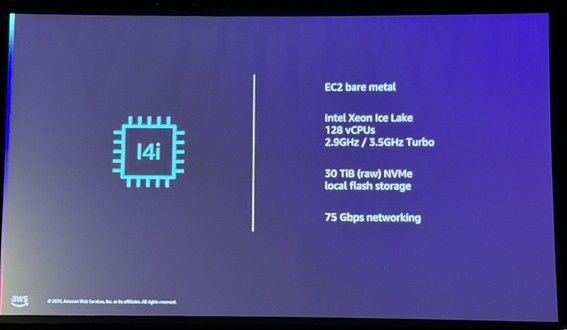

ホストはI4i.metalインスタンスを使用。CPUはIntel Xeon Ice Lakeで、上限は128vCPUsです。最大メモリは1024GBで、最大ストレージのサイズは最大30TBのNVMeベースのAWS Nitro SSDです。

I4i.metalインスタンスは、最大75 Gbpsのネットワーク帯域幅と、最大40 GbpsのAmazon Elastic Block Store(EBS)帯域幅をサポートしています。Amazon EVSは、ストレージI/Oを多用するワークロードに対してより効果的なようです。

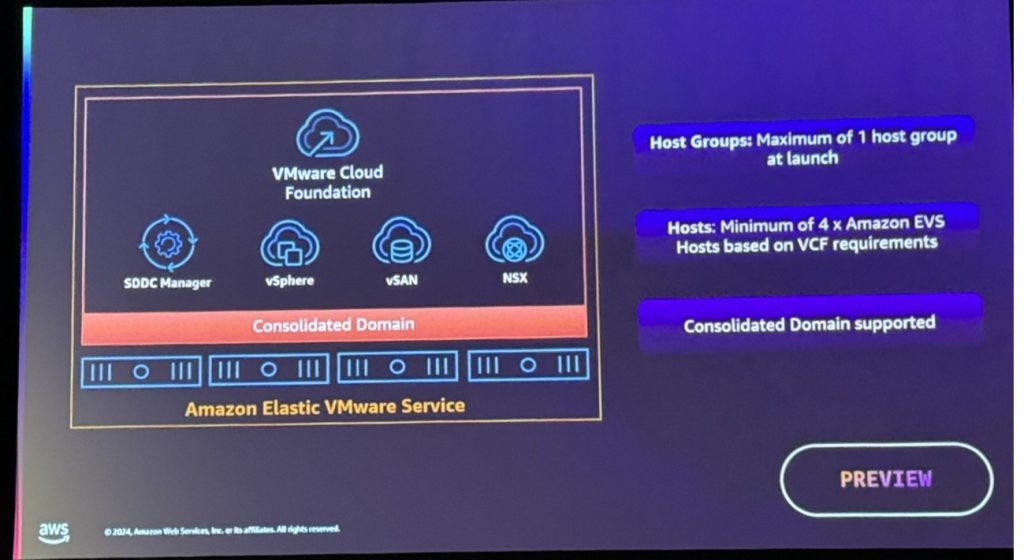

Amazon EVSを開始するには、ホストグループが少なくとも1つ存在していなければなりません。1つのホストグループには、最低4台のホストが必要です。

まとめ

最後に、Aarthiによるデモがあり、セッションは終了(見入ってしまい、デモの写真を撮りそびれました…)。プレビュー申し込みの案内もありましたが、現在プレビュー枠は埋まっているとのこと。注目度の高さが伺えます。

Amazon EVSに関するセッションは今回が初でしたが、より踏み込んだ情報が開示された印象でした。ストレージやライセンス形態など、今後の発展にも期待できそうなので、引き続き注目していきます。