「AIエージェント」の切り拓く未来が、DXの概念を根本から変える可能性

最近、話題に上ることが多いAIエージェント。すでにソフトウェア業界など一部の業界で実装されており、業務効率化や品質向上、属人化の排除といったさまざまな恩恵をもたらしています。またAIエージェントには将来的にDX(Digital Transformation)の概念そのものを変える可能性が秘められており、今後もさまざまな業界で普及しながら、技術的な革新が進められていくと考えられます。そこで今回は、AIエージェントの開発を主導している生成AI部 河野 恭太郎と田中 総一郎に、現在の取り組み状況と未来像について話を聞きました。

- AIの習熟度の違いによって生まれる属人化を排除する

- AI自ら業務プロセスを設定して遂行するため、人にかかる業務負荷が軽減される

-

河野 恭太郎

生成AI部

部長2000年に富士ソフト株式会社へ入社。ソフトウェア受託開発の専門部署にて、プログラマ、システムエンジニア、プロジェクトマネージャとステップアップ。主に製造業のお客様と、IT機器や自動車など組込ソフトの開発を行う。自社プロダクトの仕様決め、開発、販売に携わったのがエンジニアとしての転機。技術部門の部長を経験後、事業企画部 部長を経て現職。現在は、ソフトウェア・エンジニアリングにおける生成AI活用の企画、調査研究を行っている。全従業員が生成AIを活用し業務を行う状態を目標に環境づくりを行うと共に、組織生産力を高めるために、プロセス変革、自動化やナレッジマネジメント、データ活用を調査研究している。

-

田中 総一郎

生成AI部 技術開発室

室長大学時代にプロスノーボーダーとして活動し、メディア撮影を通じて日本や海外で活躍。大学の授業を機にWeb開発に興味をもち、引退後はWeb業界に進出。その後、AIスタートアップで活動範囲を広げ、生成AI部の技術開発室で「人とテクノロジーが共に進化し、価値創造に集中できる世界の実現」を目指し、自律型AIエージェント群とオーケストレーション基盤の研究開発を推進。Devin・OpenHands・Cursorといった最先端サービスを導入し、AI駆動開発フローの確立に取り組んでいる。

AIの習熟度によって業務の属人化が生まれている

多くの人がチャットボット形式の生成AIを利用するようになりました。複雑な作業指示を出したい場合には、生成AIが出したアウトプットに対してさらなる指示を出す、といった会話形式のプロセスを重ねる必要があります。しかしこの方法は人によってAIの習熟度による差が生まれます。使いこなせる人は複雑な指示を出してさまざまなことをAIに任せることができますが、使いこなせないと単純なことしか任せられません。つまり、AIによる属人化が生まれるのです。企業にとって、人によってアウトプットがバラバラな状況は避けるべき課題であり、AIエージェントに注目が集まるようになりました。

AIエージェントは、こうした属人化をなくすことができる技術です。たとえば「これをやってください」、「次はこれをやってください」という一連の対話の流れをワークフローにして自動化し、使い慣れていない人でも、AIエージェントを使えば一定のアウトプットを得られるようになります。これが広義の意味におけるAIエージェントです。

狭義の意味のAIエージェントは、自立性と自己検証性をもったAIを指します。指示された大きなジョブを遂行するために必要な小さなジョブを自ら設定し、自立して遂行します。さらにAIが生成したものをAI自らがチェックして正誤を判断します。たとえば人に対して「これ、お願いします」と指示を出すとき、その一言の中には複数の小さなジョブが含まれていたりします。新入社員には一つひとつのジョブを丁寧に説明しますが、習熟した社員には「これ、お願いします」の大きなジョブの指示だけで済みます。AIエージェントは、習熟した社員に出す指示に近い粒度でジョブを遂行してくれるのです。

オペレーティブな業務に多くの人的リソースを割いている

日本はよく生産性が低いと言われてきました。また、外国と比較してクリエイティブな業務に従事する人の割合が低く、オペレーティブな業務に従事する人の割合が高い特徴があります。なぜオペレーティブな業務の従事者が多いのかというと、定められた業務ルールから逸脱する従業員やカスタマーにも対応できるよう、業務設計やサービス設計が柔軟にできているからです。結果的にオペレーションが複雑になり、それに割く時間も人も多くなっていくのです。

しかしこれからさらにAIが普及していくと、人にはAIにない発想力を生かしたクリエイティブな業務が求められていくでしょう。また日本においては、労働力不足も大きな問題です。AIエージェントは、オペレーティブな業務をまるごと任せることができる技術なので、業務負荷の軽減や労働力不足の対応などに大きく寄与できると考えています。

ソフトウェア業界で進むAIエージェントの導入

狭義のAIエージェントで社会実装が進んでいるのがソフトウェア業界です。ソフトウェア開発は、ある程度開発プロセスが決まっている部分があり、AIエージェントとしてはプランニングしやすい領域なのです。

たとえば、我々SIerがシステムの機能追加を請け負う場合、まずは既存システムの母体調査を行って、規模や複雑さを把握します。これをAIに任せれば、短時間で分析した上でソースコードの特徴などをドキュメント形式でアウトプットしてくれるため、母体調査にかかる時間・工数を圧倒的に短縮できます。他にも、「今まで5桁だったユーザーIDを6桁に変えてくれ」と指示をすれば、修正すべき部分を調べた上で修正し、レポジトリにマージするところまでをAIエージェントが行ってくれます。最終的にAIが自らテストして結果をアウトプットしてくれるので、人がやるべきは、テストを準備してAIに指示を出し、結果を確認するだけです。

人とAIの役割分担こそが大切

アメリカの著名なエンジニアが、「これからどの開発言語が重要になってくるか」と聞かれて「それは自然言語だ」と答えています。自然言語とは、人と人がコミュニケーションのために、普段から使用する言葉のことです。これまではJavaやPythonといった言語をエンジニアが学びコーディングする時代でしたが、これからはAIが人間の自然言語を開発言語に変換し、コーディングする時代になることを示唆していると感じました。

ここまで説明すると「SIerはいらなくなるのではないか?」と思う方もいるかもしれません。結論から言うと、SIerが不要になることはないでしょう。部下が作った資料をチェックせずにお客様に提出する上司がいないように、AIが出したアウトプットをチェックせずにお客様に出す企業はないと考えられるからです。

ただしSIerに求められる能力は今後変わっていくでしょう。これまでのエンジニアの評価軸で圧倒的に大きかったのは、いかに効率よく短期間で正確なプログラミングができるかでした。しかしプログラミングのスピードで人がAIに勝つのは難しいでしょう。いかにAIを上手く使えるか、つまりAIに適切な指示を出したり、AIが作ったものを正しく評価・検証したりする能力が重視される世界が、すぐそこまで来ていると思います。

富士ソフトでもAIエージェントの社内利用を見据えて、AIが生成したコードの品質を担保するツール開発を進めていますが、プログラミングはAIに任せて、テストコードは人が作る役割分担を想定しています。テストコードをAIが作ることもできるのですが、それをしてしまうとアウトプットの品質を担保する人がいなくなってしまいます。テストファースト・テスト駆動型のコンセプトで、テストコードを人が作れば、あとはAIがやってくれる状態を実現したいのです。

また、2025年3月から(株)ABEJA様との協業に取り組んでいます。AIエージェントを活用した新たなソフトウェア開発手法やツールの構築など、さまざまな共同開発を推進していきます。

利便性の代償に失うものを考える

AIに関わる仕事をする中で、常に気を付けていることがあります。それは「AIを使うことで誰かの権利を阻害している可能性がある」ということです。たとえば近年ではAIを使ってさまざまなクリエイティブを制作できるようになりました。私自身も動画編集をすることが多いのですが、静止画を動かすなど通常の編集ではできないことを実現できるようになりつつあります。将来的には自身のアバターが、自分に成り代わってさまざまな作業を自動でやってくれるようになるかもしれませんし、夢は広がるばかりです。

しかし一方で、これはクリエイターの権利を阻害している可能性もあります。我々のような企業が「人のクリエイティブよりAIのほうがコスト1/10だから」と、コストばかりを優先すると、結局失うものがあるという感覚をもたなければいけないと思います。

ソフトウェア開発においても同じことがいえます。AI駆動の考えが突き進むと、エンジニアの育成が難しくなると考えられます。これまでのSIerは、ひたすらコードを書く中で、失敗も含めて多くのことを学んできました。学びの機会には恵まれていたのです。しかしAIが合理的にものごとを判断し簡潔に終わらせていくと、教育機会が減り、AIが作ったものをチェックする能力すら失われる危険性もあります。

AIを使って業務を効率化するのは大事ですが、その代償に何かしらの知見が人から失われているとしたら。長期的視点に立ったとき、それが問題にならないか?という感覚は重要です。AIによってもたらされる“夢”の部分だけ追い求めていると、危険な未来に突き進むかもしれません。こういった感覚を常にもちながら、目の前のトレンドに振り回されることなく、しかし新しい情報にも触れて、人として、エンジニアとしての自己研鑽に励むのが大切だと考えています。

システムの入れ替えが不要になる時代へ

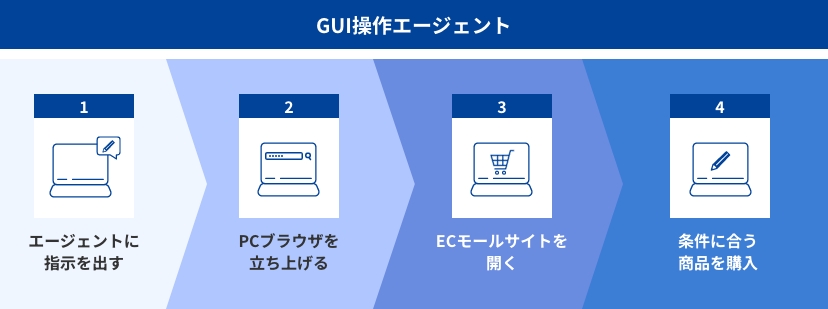

当社は、AIエージェントの1つである「GUI操作エージェント」の開発を進めています。GUI操作エージェントとは、AIにパソコン画面のブラウザやネイティブアプリなどを操作させるサービスです。たとえばECモールで鉛筆を買いたい場合、GUI操作エージェントに「鉛筆を買って」と指示を出します。すると、パソコン画面上でブラウザを立ち上げECモールのサイトを開き、鉛筆を検索し、ユーザーが指定する条件に合うものを購入するところまでやってくれます。似た技術にRPA(Robotic Process Automation)がありますが、RPAが人の操作をトレースする技術であるのに対し、GUI操作エージェントはAIが自らプロセスを考え、自動で遂行するという点が違います。

GUI操作エージェントが普及すると、オペレーティブなパソコン操作はAIがやってくれるようになります。そうなると、システムの入れ替えが不要になる時代が訪れるかもしれません。多くのシステムで入れ替えが行われるのは、直感的なわかりやすさ、拡張性の乏しさ、他のシステムとの連携のしにくさ、などが理由でした。しかしAIにとって、こうした要素は問題になりません。

AIエージェントが当たり前になると「人が使いにくくても、このシステムを使うのはどうせAIだし」という発想になっていきます。AIは一度教えれば使いこなせるようになり、操作手順を忘れることもなく、24時間働き続けることができるのですから。

これまでのDXは、古いシステムに何億ものお金を払ってすべて刷新するようなものでした。しかしこれからはシステムを捨てるのではなく、AIエージェントを組み込んで新しいシステムとの橋渡しとして機能させることで、古いシステムを使い続けることが可能になります。DXの投資先がこれからはAIエージェントに変わり、古いシステムのリノベーションが主流になる未来が訪れるかもしれません。これからも世の中は大きく変わっていくでしょう。我々はエンジニアとして、つねに最新のAI技術をキャッチアップし、AIの活用方法をお客様に提案し価値を生み出し続けていきたいと考えています。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。