市民開発の実現に向けて。ノーコードによる開発プラットフォーム「SmartDB」の導入

HCL社の「Notes/Domino」IBM版がサポートを終了したことで、基幹システムの切り替えを検討する企業が増えています。「Notes」はフルスクラッチ開発が可能で自由度が高いプラットフォームですが、ノーコードではないため開発作業には専門知識をもつSIerに任せる必要がありました。これまでSIerに任せてきた企業の中には、開発プラットフォームの代替を機にノーコードツールに切り替え、自社で基幹システム開発の一部内製化を目指すところが増えています。

富士ソフトは、ノーコードによる開発プラットフォームとして、ドリーム・アーツ社の「SmartDB」をご提案しています。本記事では、「SmartDB」の導入支援をしている井上 裕一郎と内田 勝久に話を聞き、ノーコードツールによる市民開発における現在の取り組み状況をご紹介します。

- ノーコードツールのため、ユーザー側で開発が可能

- 大規模アクセスに耐えうる製品仕様

- 開発を行いながら、システム構築の基礎知識を学ぶことができる

-

井上 裕一郎

金融事業本部 フィナンシャルIT事業部 クレジットシステム部

課長2006年、新卒で富士ソフト株式会社に入社後、大手損害保険会社や生命保険会社にて業務アプリケーションの開発に従事。2022年4月より金融事業本部フィナンシャルIT事業部クレジットシステム部 第3技術グループ課長として、国内カード会社様向けSmartDB導入支援に携わり、現在はカード会社様のみならず製造業・証券・広告代理店・鉄道バスなど、業界・業種を問わず多種多様な企業・団体に向けたSmartDB導入・業務改善提案の実績を誇る。

-

内田 勝久金融事業本部 フィナンシャルIT事業部 クレジットシステム部

内田 勝久金融事業本部 フィナンシャルIT事業部 クレジットシステム部2020年、大手信販会社へ新卒入社し法人営業を経験。2022年9月に富士ソフト株式会社へ転職、大手クレジットカード会社にて業務アプリケーションの開発に従事。金融事業本部フィナンシャルIT事業部クレジットシステム部 第3技術グループで、SmartDB(SaaS型製品)のシステム開発支援を担当。前記プロジェクトの功績により2023年度新人賞を受賞。

HCL社による「Notes/Domino」IBM版のサポート終了を受けての現状

HCL社の「Notes」とは、基幹システムの開発プラットフォームです。フルスクラッチ開発が可能で自由度が高い上に、大規模アクセスに耐えることができ、ワークフローだけでなく掲示板などさまざまな機能を実装可能です。これまで、業務フローが複雑な企業や、社員数が多い企業に選ばれてきました。しかし2024年6月に「Notes/Domino」IBM版のサポートが終了したため、これまで利用してきた企業の中で開発プラットフォームの切り替えを行うところが増えています。

開発プラットフォームの切り替え先には、さまざまな選択肢がありますが、選定方針として“SIer依存からの脱却”や“システム部門にかかる負荷軽減”を掲げる企業が多いです。

SIer依存による柔軟性の低さと、システム部門にかかる負荷の高さ

“SIer依存からの脱却”とは、社内システムの開発作業を導入企業側で行えるようにする考え方です。これまでは、導入企業が社内システムの保守運用や変更を加えたりする際、システム部門で対応できないものはSIerに頼るケースが多い状況でした。その場合はコストがかかるため、「なんとかしたい」と感じる企業が多かったのです。SIer依存から脱却し、コストを削減する流れは近年のトレンドといえるでしょう。

“システム部門の負荷軽減”も企業が抱える大きな課題です。これまで社内システムへの修正要望は、システム部門に集中していました。たとえば、営業部門や製造部門が社内システムの修正を依頼するとします。その要望はシステム部門に届けられ、受け取ったシステム部門は内容を精査し、自分たちで対応できる部分は順次対応、できない部分はSlerに委託していました。しかし、限られた人員で大量の要望に対応するのは難しく、常にシステム部門には高い負荷がかかっていたのです。また、各部門からの要望にスピード感をもって対応できていない状況も課題となっていました。「開発をシステム部門しか対処できない状態を変えられないか」と感じる企業も多かったのです。

「SmartDB」導入による市民開発の実現

“SIer依存からの脱却”や“システム部門にかかる負荷軽減”に対応可能な開発プラットフォームとして、当社はドリーム・アーツ社の「SmartDB」をご提案しています。

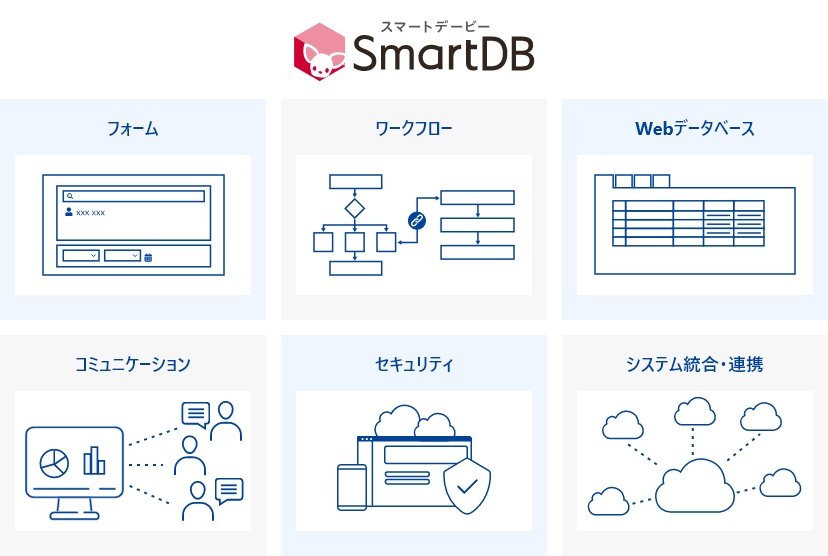

最も大きな特徴は、ノーコードによる開発プラットフォームである点です。難しいプログラミング言語を用いることなく、感覚的に社内システムを構築するインターフェースが整っているため、営業部門や製造部門など、ITの専門知識がない人でも、自らシステム開発が可能です。また、大規模アクセスに耐えられる製品仕様である点も特徴です。数百人から数万人規模の社員やエンドユーザーを抱えるエンタープライズ企業の集中アクセスにも対応できます。

さらに「SmartDB」は、システム構築における初歩的な部分を、ノーコードで体験できるといった特徴もあります。部品が用意され、変数を設定し、フローチャートを作って分岐条件を管理します。こういった基本的なITの知識を、ITリテラシーが低かった社員が理解することで、これからの企業の人材戦略で求められていくであろうIT人材を育成するといった、副次的な効果も期待できます。

なお当社は、開発プラットフォームとして、同じくノーコードによるプラットフォームであるPEGA製品をご提案することもあります。PEGA製品もノーコードツールですが、お客様の課題感として、“業務プロセスごとにかかる負荷を定量化したい”、“業務改善に向けた基礎データを集めたい”という課題の優先順位が高い場合にご提案しています。

ただし、注意点もあります。それは、導入時にワークフロー等の開発に関して、社内統制ルールの整備を綿密に行い、社員向けの説明を通して利便性に対する理解を得る必要があることです。社内統制ルールとは、全社員が守るべき「SmartDB」の利用方法です。たとえばワークフローを作る際に、どんな手順に従わなければならないのか、等を決めておきます。

業務改善とルール整備を含めて、導入をご支援する

ここまでご説明してきた通り、「SmartDB」はノーコードツールなので、社内で浸透すれば、社内システムの開発等において当社のようなSIerへの外注は不要になります。社員様各自が開発に取り組める仕様になっています。しかし誰でも開発できるがゆえに、ルールがないと、開発されたワークフローなどが乱立してワークフロー同士が干渉し合ったり、一部の機能の正常な稼働を阻害したりと、収拾がつかなくなります。

そこで重要になるのが「運用ルールの統制」です。たとえば、ワークフローを作る際に事前申請を必要とするルールをご提案することがあります。ワークフロー等の開発が複雑になる場合、現場に開発を任せると、他のワークフローに悪影響を及ぼしたりすることがあります。ワークフローを作成する前に申請してもらい、システム部門が現場部門に任せられる開発と、そうでない開発を判別するのです。現場で開発が難しそうであれば、システム部門で開発を行ったり、SIerに任せることについても検討します。このようなルール案を作りお客様にご提案し、了承をいただければ、ルールブック等の成果物としてまとめて納品します。

当社は導入作業だけでなく、社員に守ってもらうルール整備、ルールブック等の作成、さらには社員向けの説明・トレーニングなどもご支援しています。いずれも市民開発を実現する上で必要なことだと考えています。当社は「Notes」で運用しているルールを「SmartDB」にどう反映するのか、ルールが漠然としている場合に、「SmartDB」導入を機にどのような業務ルールにするべきなのか、といったテーマを議論する上流から入らせていただくことが多いです。

「SmartDB」の運用ルールを整備する時、承認プロセスなどに関わる業務改善は必ずセットになります。たとえば、現在Excelやメールで承認プロセスが進められている場合、「SmartDB」の導入を機にそれらから脱却するITリテラシーの社員教育や、既存の運用を段階的に改めていく業務改善が必要です。業務改善を議論するためには、お客様の業務プロセスに対する理解が必要不可欠なのです。

当社には、業界ごとに特化して業務内容を深く理解している専門的な部門があります。たとえば金融事業本部などが挙げられます。金融業界のソフトウェアに特化してサービスを提供しており、業務プロセスにも深い理解があります。さらに、当社はドリーム・アーツ社と提携しており、「SmartDB」に対する知見も豊富なため、お客様の業務内容をよく理解した上で、効果的かつ「SmartDB」にマッチした業務プロセスを提案できます。

さまざまな業界で「SmartDB」の導入が進む理由

「SmartDB」を導入する業種として代表的なのが、金融業界です。複雑な承認プロセスが必要で部門をまたぐことも多く、利用する社員やエンドユーザーも多い業種であるため、「SmartDB」を選ぶお客様が多い印象です。

当社がご支援しているお客様は、金融業界をはじめ、幅広い業種に広がっています。たとえば製造業のお客様では、導入のメリット、コスト試算、マスタースケジュール策定、導入における基本方針の策定など、上流からご支援させていただきました。また広告代理店様では、社内のワークフローシステムの抜本改定を機として、業務改善を含めてご支援しました。小売店様では、ECサイトでの注文受注、配送を担当する店舗の選別、在庫の確認、発送から納品の進捗確認など、広範な業務プロセスのDXをご支援しました。

これらの事例は業務プロセスに関するものですが、データベースの統合でも「SmartDB」は役立ちます。オンプレミスのシステムと「SmartDB」をつないで各システムを横断する形を作り、システムごとに分散していたデータの一元管理が可能になります。つまり「SmartDB」を、分散したソリューションのハブとして活用するのです。

市民開発を成功させるポイント

ここまで、企業が「SmartDB」を導入すれば自ら市民開発が可能になるわけではなく、「SmartDB」の運用ルールの統制が必要になることをご説明してきました。実際に、自社の社員による開発を早い段階で実現できた会社様の多くは、「SmartDB」の運用ルールを現場部門がよく理解できています。逆に、市民開発の実現に時間がかかっている会社様でよくあるのが、「運用ルールは整備したが、現場の理解を得られていない」状況です。

営業部門や生産部門といった現場からすると、これまでシステム部門に任せていたワークフロー開発を、自分たちでやらなければならなくなる可能性があります。「面倒そうだ」「システム部門が楽をしたいだけなのではないか」と思われてしまうと、現場部門のモチベーションが下がり、本来自らできるワークフローの開発作業を避けてしまい、形骸化してしまうかもしれません。だからこそ、導入のタイミングで「これは便利そうだ」と感じてもらう必要があるのです。

そこで当社は、導入時に社員向けの説明会やトレーニングを開催しています。説明の際には、何ができるようになり、どう便利になるのか、また現場部門ではどんな作業が発生するのか、どのような移行スケジュールでやっていくのか、などを丁寧に説明するようにしています。さらに、一定期間当社のスタッフを派遣し、各種開発を代行しつつ、お客様の社内で啓発を行う取り組みもしています。

「SmartDB」導入のゴールは、市民開発の実現、つまりは専門知識のない社員でもワークフローを自ら作れるようになり、社内的に統制が取れている状態です。そのために当社は、引き続き「SmartDB」の導入だけでなく、初期検討から導入後のサポートまで、お客様に寄り添いながらご支援していきます。ご興味がある方は、ぜひお声かけください。

※「SmartDB」は株式会社ドリーム・アーツの商標および登録商標です。

※その他記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。