DX推進における要求整理工程を支援するサービスデザインという考え方

日本の企業全体がDX推進に向かっている中で、企業の上層部はDXを加速したいものの、現場は「何をどのようにしていいかわからない」と戸惑っている状況をよく目にします。世間では、DXに必要なソフトウェアや、新たなアプリケーションの導入にスポットライトが当たりがちです。しかし実はその手前で、上層部からの指示が不明瞭で、現場はDXに向けてどのようなソリューション・サービス開発に取り組めばいいのかイメージできず、足が止まっているケースが多く見受けられるのです。

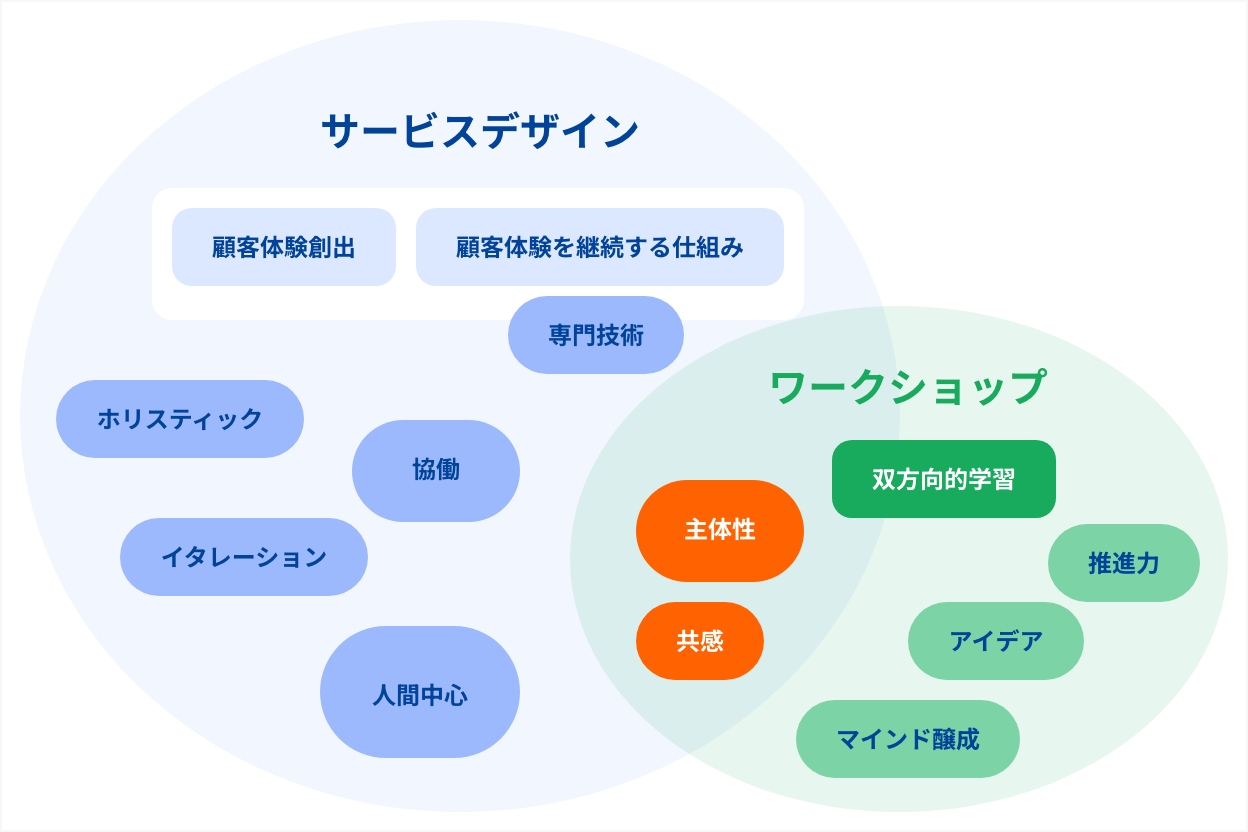

富士ソフトでは、ソフトウェア開発やサービスの導入支援だけでなく、サービスデザインを活用して、要求整理工程をご支援しています。サービスデザインとは、顧客体験だけではなく、顧客体験を継続的に創出するための組織と仕組みを構築する考え方です。本記事では、企業のDX推進を担当している権 真美に、DXに向けて顧客体験を中心に仕組みや組織体を検討する取り組みである「サービスデザイン」で、お客様に対してどのように支援しているのかを聞きました。

- 上層部からDXを推進するように指示されるが、何をどのようにしていいかわからない

- トップダウンで降りてきた方針に具体性がない場合など、現場が動きにくい

- 本来の業務をこなしながら、DXに取り組む時間を捻出しなければならない

- さまざまな立場のメンバーが参加するワークショップを開催することで、今まで見えていなかった問題や課題を特定する

- 課題解決に向けた要求整理まで落とし込む過程で、各メンバーの自主性を引き出し、現場のステップアップを実現

- 業務の見える化を通して部門内の役割分担や作業内容を整理し、DX推進に使える時間を創出する

-

権 真美ソリューション事業本部 たかきデザインオフィス ビジネスデザイングループ

権 真美ソリューション事業本部 たかきデザインオフィス ビジネスデザイングループ一般社団法人ワークショップデザイナー開発機構が認定する認定ワークショップデザイナー。

DX推進、BPRなどの大きな取り組みから、業務改善や製品・サービス改修などの小さな取り組みにおいて、参加者たちが、目的を達成するためのアプローチ方法を学ぶとともに、関係者と合意形成を得ながら物事を推進する力を身につけることを目的としたワークショップを実施しています。

DX推進のつまずきポイントは、現場の「何をどのようにしていいかわからない」

世の中では「DX推進!」と叫ばれてはいますが、現場の方々にお会いすると、次のような声をよく聞きます。

「上層部からDXを推進するように言われたが、指示が曖昧すぎて、何をどのようにしていいかわからない」

「現場でやることを決めて、上層部に提案しなければならないが、どこから手を付ければいいのか見えてこない」

「DXとなると部署を横断しなければならないが、組織が大きすぎて、身動きが取れない」

DXというと、最先端のソフトウェア導入や、革新的なサービス開発などにスポットが当たっていますが、実際は第一歩のところでつまずき、なかなか前に進めない企業が多い印象です。上層部としては「社員の主体性や想像力で推進してほしい」と考えていても、現場では「そうはいっても……」と思っていることが多く、考えに乖離があるのです。

解決すべきは、「そうはいっても時間がない」状況と言い訳

現場がDXに億劫になる背景には、「そうはいっても時間がない」と思っている場合が多いのです。「何をどのようにしていいかわからない」と同時に、実のところ、腰を据えて取り組む時間の捻出が難しいという状況に置かれているケースも多いと思います。

本来の業務が忙しい中、作業内容が想像できないミッションに対応していくことは、大きな負担になってしまうのです。DXを進めるためには、一度立ち止まり、自社が現在抱えている課題や、将来直面するかもしれない課題に向き合う必要があります。そこで当社は、課題設定など、お客様が腰を据えて深い視点でDXに向き合える環境整備のご支援から始めています。

業務を見える化することで時間捻出や改善ポイントを探る

まず社員一人ひとりにインタビューを実施し、業務と思考・心情を確認する「業務の見える化」を始めます。そこで明らかになるのは、大きく2パターンです。DX推進にかけられる「時間が本当にない」という事実か、または「何をどうしていいかわからないため率先してやりたくない」という事実です。

前者の場合は、上司、さらには役員まで巻き込みながら、時間を確保していただくよう働きかけるところから始めます。後者の場合は、「何をどうしていいかわからない」心情を汲んだ上で、我々がリードして社員に手法をインストールするアプローチでのDX推進をご提案しています。

「業務の見える化」は、時間捻出だけではなく、解決すべき課題を明らかにする目的があります。業務フローを整理していけば、問題があるポイントを洗い出すことが可能です。課題に気づくことができれば、DX推進の足掛かりになるのです。こうしたプロセスを経て、「何をどうしていいかわからない」状態から、「これを解決したい」と具体的に考えられるようになるまで、ステップアップを図ることを目指します。

課題抽出の「ワークショップ」で社員の主体性を引き出す

ここまでご紹介した課題抽出のプロセスは、社員が自分で気づくのを促す進め方をするため、時間がかかり非効率に思えるかもしれません。場合によっては、専門コンサルタントに依頼すれば、過去の実績や競合他社の事例を踏まえ、もっと早く課題を抽出してくれます。しかし社員の主体性を引き出すには、このプロセスが非常に有効なのです。

当社がサービスデザインで大事にしているのは、まさしくこの社員の「主体性」です。DX推進のように、変化が激しく場面ごとに正解が違うテーマは、過去の事例に基づいてコンサルタントなどの第三者が考えた解決策を目の前に置かれても、現場が意欲的にはならず、改革が定着することは難しいでしょう。「こうすると良いはずだ」と現場が主体的に考え積極的に提案すること、そして日頃、課題視していた問題が受け入れられ、自社の改革に一役買っているという自負を一人ひとりに醸成していくことが、短期的には非効率でも、長期的に見れば自発的な改善改革意識を養い、DXを推進する強い現場を作れるという大きな効果があるのです。

そこで当社が主体性を引き出す取り組みとして行うのが、ワークショップです。役職者から一般社員まで、幅広いメンバーに参加してもらう形をとります。

ワークショップでは、まず参加者が対話しながら、気づきや学びを得られる環境を作ることが重要です。その中で特に重要な役割を果たすファシリテーション手法は、お客様に合わせてさまざまですが、As-Is/To-Be分析などのフレームワークを使って、現状と理想のギャップを客観的に把握することから始めます。

最終的には、「○○ができない」という問題設定から、「○○しなければならない」といった課題設定まで落とし込みます。このプロセスこそが、DX推進の「要求整理」と呼ばれる部分です。要件定義の一歩手前といえば、イメージがしやすいかもしれません。「要求整理」の内容には、参加者の意見が多く反映されています。

ワークショップにおけるSIerとしての強み

ここまでご紹介したプロセスを経て要求整理した内容は、上層部から降りてきたものではなく、ワークショップに参加した現場の方が自ら作ったものです。参加者は主体的に、アイデアの具現化に向けて動きやすくなり、結果的にボトムアップのDX推進が実現するのです。

当社がご支援したお客様の中から、いくつか事例をご紹介したいと思います。

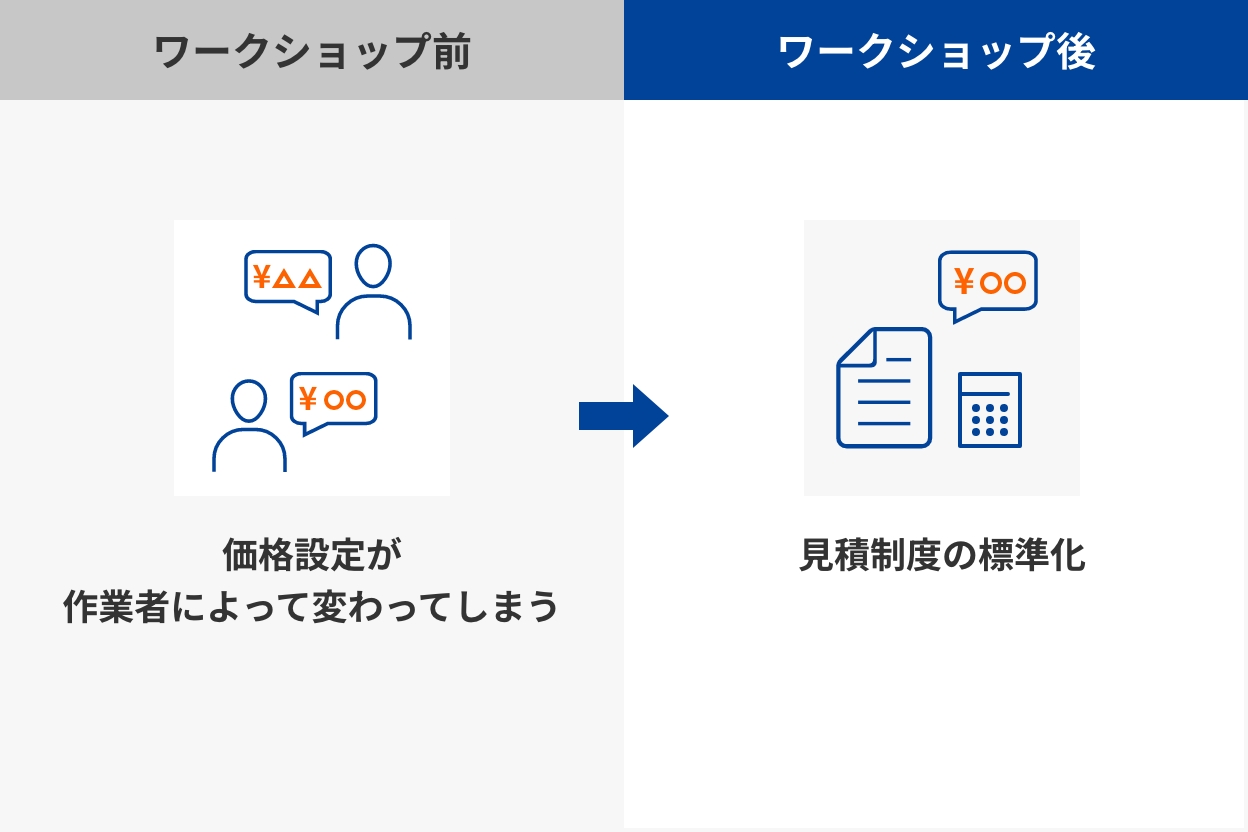

あるメーカー様は、業務の見える化や問題抽出ワークショップを実施した結果、見積工程の属人化の背後にそもそも算出ルールがない問題が明らかになりました。そこで、見積工程のDXを通して見積制度の標準化を実施、見積システムの構築に向けて参加者が意見を出し合い、要求事項を洗い出すことができました。

もう1つの事例は加工機メーカー様です。お声かけをいただいた当初は、「品質に欠陥があった場合に、速やかに把握して顧客に連絡できるようにしたい」という強い要望がありました。あらゆる工程を手作業で属人化しており、帳票も紙媒体だったため、情報連携の遅さが課題になっていたのです。

しかし業務フローを見える化し、ワークショップを開催したところ、「そもそも不具合を防止する仕組みを作らなければ、競争に勝っていけない」「ITを始めとする社員教育をしっかりすれば、さまざまな施策を導入できるようになる」など活発な意見が交わされ、最終的に要求整理まで落とし込むことができました。

ワークショップでは議論がかなり発散しますが、即時に答えを求めず、自由な議論のために共感と誘導をしないファシリテーションに徹するよう心がけています。当社はもともとSIerとして、お客様の要求整理や要件定義のご支援を長くやってきたので、工程間の認識のずれが発生しない開発連携を得意とする側面もあるかもしれません。要求事項の整理は得意分野で、実現性の高さという面で、他のコンサルティング企業やデザインファームにはない価値をご提供したいと思っています。

お客様のDX推進を叶えるためのサービスデザイン

DXにおけるサービスデザインは、顧客視点に立って業務の把握や課題の導出を行い、何をして何をしないのか事業の大方針を決める重要な工程で、業務や課題を可視化し、顧客体験を軸に要求を整理していく工程です。ぼんやりしたイメージが先行し、「DXに必要なサービスの要求事項を資料としてまとめたものの、自然消滅してしまった」ということは多々あります。多くの企業では、社員が本来の業務の片手間でDX推進を検討することが多く、本来の業務に忙殺されているうちに、いつの間にか風化していってしまうのです。

かけた時間とコストを無駄にしないためには、社員自らが意欲をもち、主体的に取り組む「マインドチェンジ」が必要不可欠です。ここまでご紹介した取り組みは、すべて社員のマインドチェンジを促すことを目的としています。忙しい中でも時間を作ってDXを推進させる意欲の醸成が、今の日本におけるDX推進において、非常に大切だと考えています。