モバオクで学んだ、相手を知り興味を持つチームづくりと、「BizDevOps」で顧客組織をつなぐ

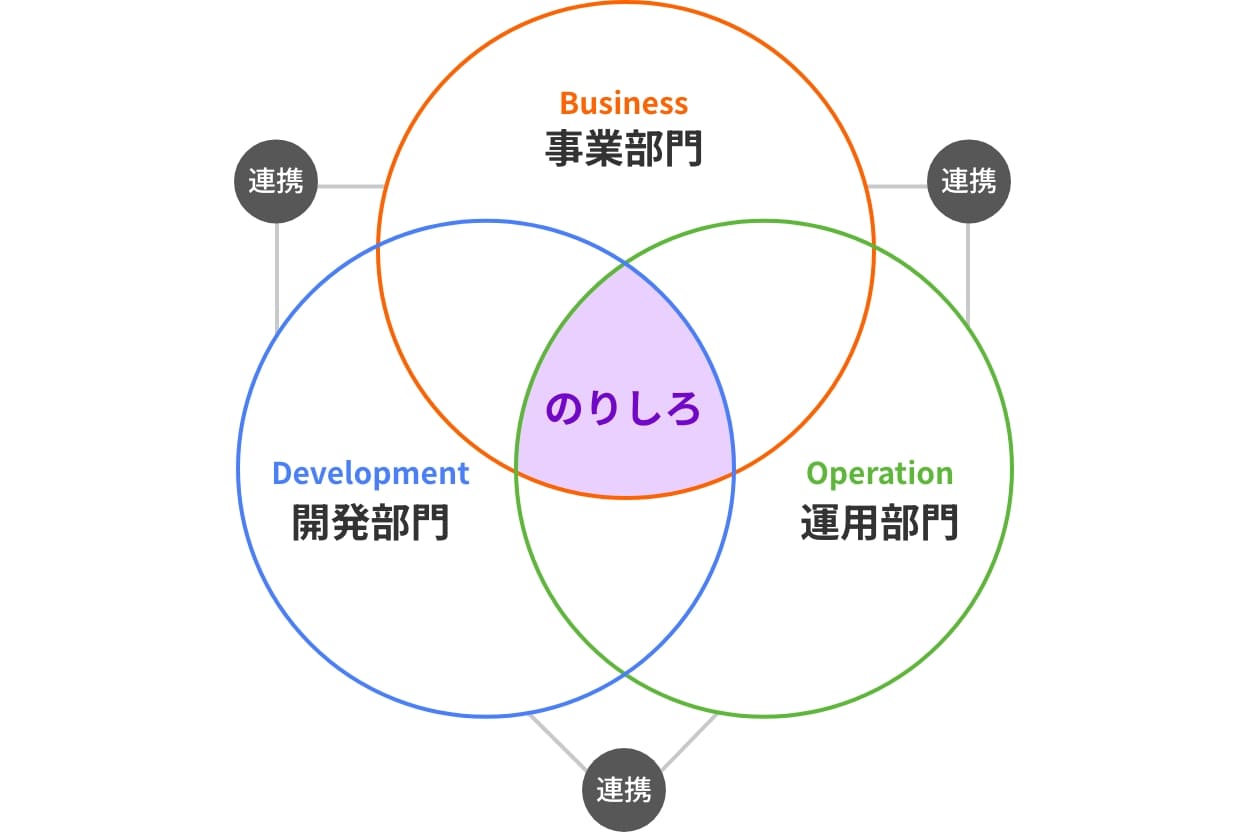

あらゆるビジネスにおいて、顧客理解が浅いことが原因で起きる問題は、いたるところにあるでしょう。たとえばシステムの運用保守を委託するなかで、「ビジネスのスピードに開発が追いついていない」「システム運用のサービスレベルに不安がある」「できない理由が多くありすぎる」と感じたことがある方も少なくないと思います。富士ソフトでは、お客様のビジネス・開発・運用それぞれを理解して組織に参画する「BizDevOps」の取り組みを推進しています。「BizDevOps」とは、企業のビジネス(Business)、開発(Development)、運用(Operations)の3つの部門が連携してビジネスの生産性向上を目指す概念です。

2025年5月末、株式会社ディー・エヌ・エーの子会社であった株式会社モバオクを株式譲渡契約により当社が完全子会社化しました。ネットオークション・フリマサービスを手掛ける「モバオク」。その背景には「BizDevOps」による、ディー・エヌ・エー社との信頼関係がありました。本記事では、当社からモバオクに出向し、15年以上運用保守のマネジメントを行なっていた中村 しおりに「BizDevOps」にかける想いやその大切さを聞きました。

-

中村しおりシステムインテグレーション事業本部 ビジネスソリューション事業部

中村しおりシステムインテグレーション事業本部 ビジネスソリューション事業部

主任学生時代は芸術学部で文芸を学ぶ。テレビ制作会社で徹夜三昧の生活を送った後、書店員へ。担当した技術書に興味を持った事から、未経験中途へ門戸を広く開いていた富士ソフトへ入社。採用担当者の「文章を書く事が得意ならシステム開発も得意という持論がある。ぜひ証明して欲しい。」という言葉に感動し、猛勉強して開発者へ。「やる気に対しては任せる」という方針の幸運な現場へ配属された為、開発だけではなく、興味のあった24時間365日運用保守対応にも早くから携わる。

現在は、20年以上続くECサイトのプロジェクトマネージャー及び24時間365日運用保守担当者として、顧客と良好な関係を築きながら日々邁進している。

前職はテレビ番組制作と書店員という異色の経歴

──富士ソフトに入社するまでの経歴を教えてください。

新卒でテレビ制作会社に入社し、4年近く番組制作に携わりました。テレビ番組の制作はとても楽しい仕事でしたが、毎日が文化祭の前日のような忙しさでした。これは長くは続けられないなと思い、学生の頃から文学や書籍が好きだったので、次は書店に転職したのです。書店員の仕事もやりがいはあったのですが、デジタル化の時代の流れを感じたことと、手に職をつけたい気持ちもあり、エンジニアを志すようになったのです。

今思えば無謀で勘違いも甚だしかったのですが、書店の、たまたま担当したコーナーに置かれていた技術書を読んで、「こんな難しい本を読めたらかっこいいな」「自分もテレビ業界で動画編集ソフトを使っていたしIT系もいけるだろう」と感じたのがきっかけでした。

──富士ソフトを選んだ理由を教えてください。

転職活動をしたのは29歳の頃です。大学は芸術系の学部を出て、エンジニアとしての職歴もまったくありませんでした。面接先では「その経歴だとここまでしかできないから」と決めつけられることが多く、自分が期待されていないことを感じました。そんな中で、当社だけが「君ならできると思うよ」と、バックボーンがない自分に期待してくれたんです。

──モバオクに配属されてからは苦労も多かったのではないでしょうか。

そうですね。何もわからない状態でモバオクの運用保守チームに配属されましたので、大変なことは多かったのですが、非常に恵まれた環境でした。当時の上長の方々が時間をかけてモバオクと信頼関係を築いてくれていましたし、上長や同じチームの同僚が素人である私に懇切丁寧にいろいろと教えてくれました。本当に感謝しています。

たとえば上長は週に1回、どんなに忙しくても「この時間は何でも聞いてくれ」という時間を私のために作ってくれました。職場の同僚も仕事帰りに時間を取ってくれて、ファミレスで夕食を食べながらさまざまなことを教えてくれました。私は私で、単語帳を作ってわからない単語を書き溜めていったり、上長や同僚が書いてくれた説明資料を仕事終わりや土日に読み込んで勉強したり、自分で反省会をしたりもしていました。

入社当時に唯一自分ができることは、相手を知ることだった

──入社後は、どういう意識で仕事に臨んでいましたか。

どれだけ学んだとしても、モバオク側にとって私は下っ端の一社員です。いかに自分の存在価値を作るかが課題でした。そこで実践したのが「ユーザー目線で提案していく」ということです。具体的には、モバオクのサービスを自分で使ってみたり、社内の方々とたくさんコミュニケーションをとってモバオクのサービスをしっかり理解することから始めました。「番組制作や書店員の経験もあるし、ユーザー目線は大丈夫だ!」と自分に言い聞かせていました。

──実践していたことを、具体的に教えてください。

モバオクが扱うオークションは1分1秒を争うので、システム障害のダメージは非常に大きいです。モバオクはそもそもユーザー目線をとても大切にする会社なので、システム障害が起きた時にどれだけ早いキャッチアップができるか、どれだけ真摯に対応できるか、その対応策をユーザー目線でできるか、などを見られています。そのようなモバオクの温度感を自分で実践することに加えて、新しい案件プロジェクトで施策を打つ時は、「システムでこれだけお金がかかるから大変ですよ」と伝えるのではなく、「それをやったらユーザーが喜びますよね」「プラスでこれを付けましょう」など、ユーザーの立場で主体的に提案していくよう心がけていました。そうした姿勢に段々と技術力も追いついてきて、提案に具体性や現実味をもたせられるようになりました。

組織に参加する姿勢を大切に

──お客様の組織に入っていくうえで大切にしていることは何ですか。

相手に興味をもって、知ろうとすることです。そうすれば、困っていることややりたいこと、すべきことがわかってきて、相手と共感できます。でもただ知るだけでは意味がありません。本当に心から興味を持つことが大事なんだと思います。「あなたの仕事にとても興味があります。いろいろ教えてください」と近づいてきた相手を拒否する人なんてほとんどいませんからね。

モバオクで運用保守を担っていた時も、当社はモバオクの企画会議に参加していました。契約上は企画やカスタマーサポートはモバオク、システムの開発運用保守は当社、という役割分担だったのですが、実質的にはモバオクのシステム部門として、要件定義やサービス企画のミーティングにも参加させてもらっていました。ですので、要件が単に降りてくるのではなく、「システムでこうしたことをすれば、もっと良くなりませんか」など、サービス企画にアイデアを出すこともあり、そんな姿勢を評価していただいたのだと思います。

──世の中で、組織間の不和があるケースは多いと思うのですが。

ビジネス部門、開発部門、運用保守部門、それぞれが別々のところを見ているケースは多々ありますね。これは各部門によって何を重視するかが違ったり、これまでの習慣や目標の違いもあったりするので、ある程度は仕方のないことだと思います。

でもだからこそ、お互いに興味をもつことが大切なんです。違う方向を向いているとしても、なぜその方向を向いているのか、相手が何を成し遂げようとしているのか、それを理解することが大切です。そうすれば単にバチバチするだけでなく、妥協し合って折衷案を出し合えるようになります。「BizDevOps」は、こうした相互理解を通して組織間で同じ目標を共有し、お客様のビジネスを促進するための取り組みなのです。

「BizDevOps」はあくまで手段の1つ

──「BizDevOps」について、詳しく説明してもらえますか。

「BizDevOps」とは、事業部門(Business)、開発部門(Development)、運用部門(Operation)のそれぞれが連携するために相互理解を図る考え方です。当社はお客様の組織に参加するなかで、この取り組みを自ら実践し、情報システム部門によるDX推進をサポートしています。当社が「BizDevOps」を顧客組織のなかで実践することで、組織同士の理解が進み、同じ目標をもって行動できるようになっていけば生産性も高まっていきます。

モバオクでも、私を含めてチームのみんなが「BizDevOps」に根差した考え方をするように意識しました。目の前の方々の理解に努めること、生産的な提案や行動をすることが重要で、リーダーである私自身が実践することを大切にしてきました。

──「BizDevOps」をうまく実践するためには、どうしたらいいのでしょうか。

「BizDevOps」は目的ではなく、あくまで手段です。「BizDevOpsを頑張る」という考え方ではうまくいかないと思います。サービスに関わるチーム全員が「このサービスをどうしていきたいのか」を共有して、各自の専門分野でできることを話せる環境や雰囲気を作ることが大切です。「今できているか」「できていないなら、皆が同じ目標をもっているか」「同じ目標をもっていないなら、どうすればそれをもてるか」を具体的に考えて、それを実践するためのやり方が「BizDevOps」です。

事業部門(Business)、開発部門(Development)、運用部門(Operation)のそれぞれで目標が違うのはどの会社でも当たり前ですが、目標や大切にしていることを円で表すと、三者で重なる、「のりしろ」の部分が必ずあるはずです。それぞれの部門でその「のりしろ」を見つけられれば、同じ目線でこれまで以上に協力し合えるようになるでしょう。そのために、最初に言った「相手の仕事に興味がある、相手を知りたい」という気持ちが必要なのです。マインドセットが大切なのかもしれません。

私の場合、チームメンバーが気づく場を作るようにしています。たとえば、コーディングをしている開発の若手社員が運用保守に興味をもてるように、案件ミーティングの際に「保守はどういうことをしているのか」と質問したり、レビューの場に若手社員を連れて行ったり、都度機会を見つけて相手を理解する場を設けるようにしています。他のチームのミーティングに参加して、口を出さなくとも、相手の考えを理解するための場を作るのも効果的だと思います。そうすれば自然と、開発だけでは気づかなかった部分に頭の中でフラグが立つようになっていきます。

また、ビジネスに興味をもってもらうための取り組みも心がけています。たとえば若手社員が開発したシステムで、会員数が増えたとか、入札数が増えたとか、良いニュースをチャネルに投稿して興味をもてるようにしています。

──中村さんはチームビルディングを大切にされているんですね。

私一人が「お客様に気に入られて良かった」ではなく、「富士ソフトは運用保守を高い温度感でやってくれて、開発でもプラスの提案をしてくれる」と言ってもらえる状態にしたいのです。そのためにはチームビルディングが欠かせません。

そして、みんなが同じ目標に向かっていけるように、細かいことでもしっかり伝えるように心がけています。たとえば「仕事は自分一人ではできないから、相手のことをよく考える」、「相手の気持ちを先読みして行動する」といった内容を丁寧に伝えるようにしています。当たり前のことですが、目の前の仕事が忙しいとおろそかになってしまいますよね。

顧客組織に参加するためのこうした取り組みもあって、「BizDevOps」はだいぶ浸透してきました。モバオクと当社が一緒になったのも、こうした取り組みや姿勢が寄与したのかもしれません。当社はモバオクの保守運用を10年以上請け負っていますが、単なる保守運用の業務委託だけでは、どこかのタイミングで関係が切れていたのではないかと思います。

ユーザー第一であり続けたい

──中村さんの今後のビジョンを聞かせてください。

技術も楽しいのですが、「システムに不慣れでどうしたらいいのかわからない」といったお客様の中に入っていき、コミュニケーションをしっかり取って提案していけるマネージャーになりたいです。私自身、知識も何もないところから始めて成長させてもらった人間なので、わからない人の気持ちがよく理解できます。それと私は、なんでも分け隔てなく興味をもって飛び込んでいける得な性格だと自負しています。

──モバオクを始めとした目の前の仕事については、どう取り組んでいきますか。

やはり、ユーザー第一であり続けます。たとえば、モバオクに関わるお客様の中には「うちはこのやり方です」という型があったりして、「それはユーザーにとっては不便かもしれないですね」ということもあります。企業の論理で物事を進めるのではなく、たとえ相手の心象を悪くすることがあっても、「ユーザーのために変えましょうよ」と言うでしょう。それはお客様だけでなく、当社内、モバオク内でも同じ姿勢で臨みたいと思います。ユーザーのために必要であれば戦うことも辞さず、自分たちも必要な部分は譲歩して、とにかくユーザーにとって一番良いものを作っていきたいという気持ちを、いつまでも持っていたいです。

※記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。