現在、多くの企業がWebやメール、動画、アプリなどの様々な方法でデジタルマーケティング(デジマ)を行っています。最新のデジタル技術を活用し、マーケティング施策の効果を最大限に得るには、マーケティング部門とIT部門との綿密なコミュニケーションが欠かせません。

今回は、最短で勝ちパターンに辿り着くための、デジマ基盤の開発プロセスにおける秘訣を解説します。

デジタルマーケティングが求められる理由

日本企業においてECが普及し、導入率もかなり高まってきました。とはいえ、欧米や中国をはじめとする諸外国と比べると後塵を拝しているのが実情です。ただ、見方を変えれば、伸びしろがあるともいえるでしょう。では、日本のEC事業者は、これまでにどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。

2010年代以降のスマートフォンの急速な普及に伴い、多くのEC事業者はアプリを通じた集客に投資し、UIの見た目や使い勝手を良くすることに注力してきました。

しかし、この波は徐々に落ち着きつつあります。アプリを広くばらまいてお客様を集めるのではなく、より確度の高いお客様に対して的確に働きかけることで収益を最大化するという方向に、多くの事業者は舵を切り始めています。

このビジネス戦略に合致するのが、デジマのアプローチです。

デジマ基盤はマーケティング部門の施策を実現するためにある

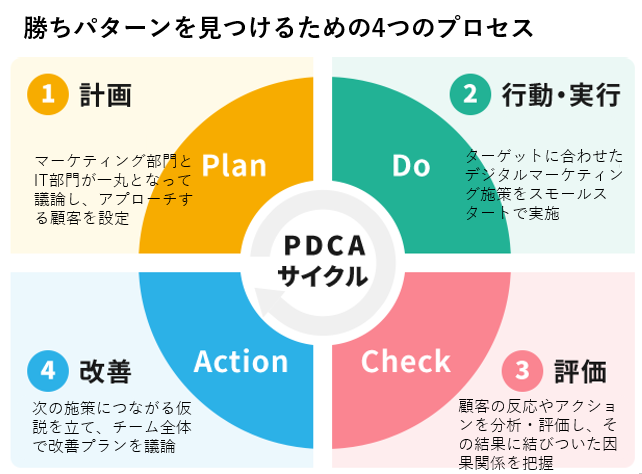

デジマで成功するための重要なポイントは、トライ&エラーを繰り返す中で勝ちパターンを見出していき、正のスパイラルにつながるPDCAサイクルを高速で回していくことにあります。

しかしながら、単純に情報を発信するだけでは、なかなか思うような成果を上げることはできません。また、IT部門やパートナーであるSIベンダーの技術的な観点からのアドバイスを優先してシステムを導入し環境を構築したものの、運用開始後に十分な成果を出せず、結局、誰にも使用されないシステムだけが残るという、負のスパイラルに陥るケースも散見されます。

重要なことは、まずはマーケティング部門がデジマの目的を明確にすること。そして、目的を達成するためにマーケティング部門がやりたい施策をしっかり打ち出し、それを実現できるIT基盤を構築することです。

マーケティング部門の作りたいデジマ基盤でデジタルのメリットを活かすには

マーケティング部門が、従来のマーケティング手法の延長線上でデジマの構想を描き、技術的な観点を後回しにしてマーケティング部門の作りたいデジマ基盤を構築すると、失敗に陥ってしまうケースがあります。

マーケティング部門はマーケティングのプロフェッショナルですが、ITのプロフェッショナルではない場合が多いと思われます。ITのプロフェッショナルであるIT部門やSIベンダーなどの技術的な観点で、デジタル技術のメリットを十分に活かすことが成功へとつながります。

まずはマーケティングの観点で、「自社の収益を高めるためには、どんなお客様に、どうアプローチしていくのか」という目標を立て、その目標をマーケティング部門とIT部門で共有します。そして、お互いの強みとする知識や知恵を出し合い、すり合わせていくことで、効果的なデジマ基盤の構築が可能になり、正のスパイラルを確立できるのです。

施策の背景や因果関係を把握する「評価プロセス」を短期間で繰り返すことの重要性

デジマのスパイラルを構築し、最大限の効果を得るためには、最初から大規模なシステムを導入するのではなく、スモールスタートで進めることをお勧めします。なぜなら、施策の規模が大きくなればなるほど、その結果の評価に時間がかかり、PDCAサイクルを素早く回すことができないからです。前述のように、トライ&エラーを繰り返すことが勝ちパターンの早期発見につながるため、スモールスタートで施策を打ち出し、結果の評価を短期間で繰り返すことで、最適解を導くPDCAサイクルを高速で回せるようになります。

また、スモールスタートで施策を打ち出すうえで特に注力すべきことは、マーケティング部門とIT部門の双方が、導入するシステムのSIベンダーを含めて1つのチームとなることです。PDCAサイクルを一緒に回すことで「自分たちがなすべきことは何か」という戦略を共有します。それが、実施した施策に対する評価のプロセスの重要な鍵となります。

デジタルマーケティングの施策は、ともすれば独りよがりになりがちです。デジマの先にいるはずのお客様の存在を忘れ、デジマの教科書に載っているような一般的な理論や手法に基づいたオファーを行い、それだけで満足してしまうのです。

また、新たな施策を次々に打ち出すことだけに注力し、策に溺れてしまうことも問題です。前述のとおり、デジマにおいて、スモールスタートでトライ&エラーを繰り返すことが重要ですが、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」といった感覚での安易な施策の乱発であってはなりません。安易な施策でも成果を得られるものもあり、目先の収益は上がるかもしれません。しかし、実施した施策に対する評価のプロセスにおいて、「なぜその結果に結びついたのか」という背景や因果関係を把握しなければ、次の施策につながる仮説を立てることができず、デジマは継続性を失います。最悪の場合、乱発する施策にお客様が飽きて疲弊してしまい、顧客離れを引き起こすおそれもあります。

施策を打ち出すだけでなく、「そのオファーをお客様はどのように受け止めたのか」という結果の分析と評価がより大切なのです。

チーム全体で議論するために必要となるのは、オファーを受け取ったお客様の反応や、その後の行動をシンプルに可視化する仕組みであり、IT部門やSIベンダーの腕の見せ所です。

勝ちパターンへの道のりを最短にする富士ソフトの「BizDevOps」

富士ソフトでは、高速でPDCAサイクルを回せるデジマ基盤を構築し、多くの勝ちパターンを蓄積してきました。 IT技術と掛け合わせて、「お客様一人ひとりの嗜好にパーソナライズした情報を提供して新たな需要を喚起する」「顧客の潜在的なニーズに訴求し、思わず注文ボタンをクリックしたくなるオファーを行う」といったお客様へのアプローチを実現しています。

嗜好やニーズなど感性に基づく分析は、性別や年齢などの基本的なお客様の属性や購買履歴といった既存のデータのみで行うことは非常に困難です。しかし、当社の強みであるAIを活用することで、お客様の興味や関心の変化、ライフスタイルをより深いレベルで理解できるようになり、行動データのラベリングやセグメンテーションが可能となります。マーケティング部門とIT部門の双方がしっかりと手を携え、両輪となってデジマを推進することで、着実な成果へとつなげています。

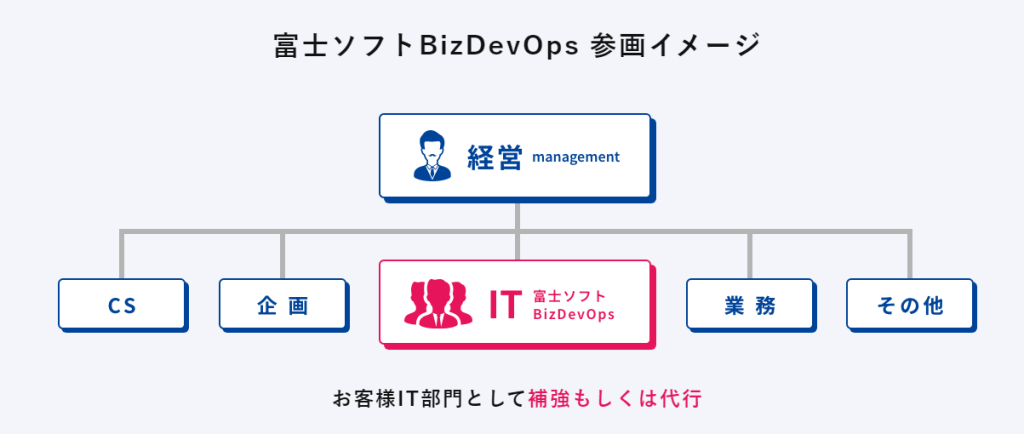

このような当社のデジマの技術とノウハウを基に、お客様目線を持ったエンジニアがIT部門としてお客様企業のチームに参画し、お客様のビジネスを強力に支援する「BizDevOps」のサービスを提供しています。

※BizDevOpsとは、企業のビジネス(Business)、開発(Development)、運用(Operations)の3つの部門が連携してビジネスの生産性向上を目指す概念です。

デジタルマーケティングの勝ちパターンにいち早く辿り着く富士ソフトの「BizDevOps」。

ぜひお気軽にご相談ください。

デジタルマーケティング基盤の開発についてはこちらから

富士ソフトBizDevOps

この記事の執筆者

ソリューションビジネスユニット

システムインテグレーション事業本部

ビジネスソリューション事業部 第2技術部

課長